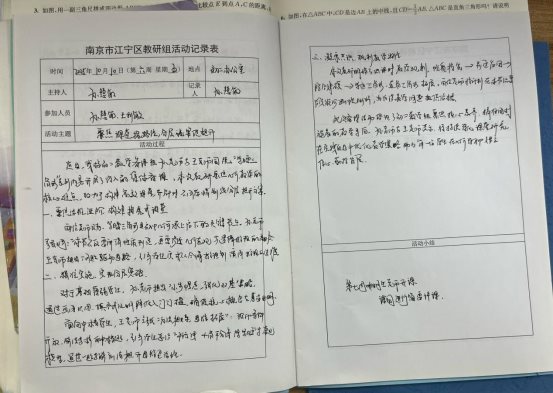

近日,我校初二数学备课组孙老师与王老师围绕“等腰三角形”系列教学内容开展了深入的集体备课。本次教研聚焦几何教学的核心难点,致力于构建高效课堂,并针对不同学情制定分层提升方案。

一、聚焦思维进阶,构建探究式课堂

两位老师一致认为,等腰三角形是初中几何承上启下的关键节点。孙老师强调:“本节不仅要讲清性质判定,更要渗透几何直观与逻辑推理的融合。”王老师提出“问题驱动”教学思路,建议通过“折叠感知—猜想性质—推理证明—模型建构”的路径,引导学生完成从合情推理到演绎证明的思维跨越。

在具体设计上,他们商定以“三线合一”为突破重点,通过动态几何软件进行可视化演示,化解抽象理解难点。例题设置将采用“基础巩固—变式训练—综合应用”三级梯度,特别注重添加辅助线的思维引导,帮助学生掌握“遇等腰,想对称”的通用策略。

二、精准施策,实现分层突破

针对学生差异,备课组制定了细致的分层方案:对于基础薄弱学生,孙老师提出“小步慢走,强化双基”策略:通过画图识图、填空式证明降低入门门槛,配备专属基础题组,并实施面批与同伴互助,确保掌握核心概念与基本证明格式。

面向中等学生,王老师主张“方法提炼,思维拓展”:设计条件开放、解法多样的中档题,引导学生总结“平行线+角平分线得等腰”等常见模型,通过一题多解训练提升思维灵活性,实现从“会做一道题”到“通晓一类题”的跨越。

三、凝聚共识,规划教学路径

本次教研明确了四课时教学规划:性质探究→判定应用→综合建模→等边三角形、直角三角形拓展。两位老师将计划在本节结束后实施诊断性测评,为后续教学调整提供依据。

此次备课活动体现了初二数学组聚焦核心素养、精准因材施教的教研导向。孙老师与王老师表示,将持续深化课堂研究,在实践反思中优化教学策略,助力每一位学生在几何学习中建立信心、获得发展。

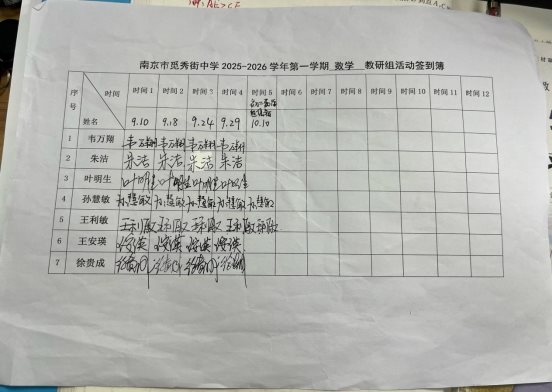

过程性材料:签字簿、活动照片、活动记录

撰稿:孙慧敏

校对:李中原

审核:张风雷