2017年11月29日,南京师范大学教育科学学院曹梅教授带领张梦纯和夏雪两位研究生来到觅秀街中学,分别观摩了周晨老师和何美萍老师的课堂。

第一节课,曹教授和夏雪同学观摩了周晨老师的数学课堂,课堂20分钟,周老师完成双基内容:

1.从生活中的四个问题出发,师生讨论和感受:什么是变量?什么是常量?当一个变量发生改变时,另一个变量是否发生了相应的变化?

2.教师归纳:函数的定义。

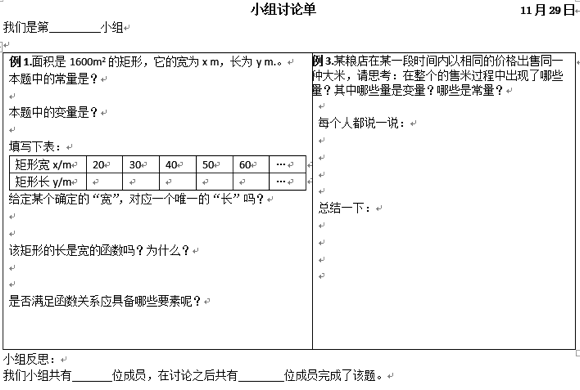

课堂20分钟,开展合作探究活动:围绕3道探究题,让学生感受变量的变化,探究函数关系应该具备哪些要素。

为了让小组更明确合作讨论的内容,研究团队设计了合作讨论单,如图所示,引导学生小组除了对答案之外,进一步讨论一些指向概念理解的问题。

图1 数学课堂小组讨论单

课后,研究团队与周晨老师交流了一些观课想法。具体有:

1.关注学生学习过程中冒出来的问题。片段一:学生在归纳函数关系的要素时,提出“2个变量,1个常量”。老师归纳认为是“2个变量”,究竟1个常量是不是必要的要素?需要拿出来讨论一下。

2.“函数概念”中“某一变化过程中”这个前提条件,需要进一步阐明分析。

3.第三个探究问题的设计,题目中有歧义。

总体观课效果:目标达成明显。但是,整体上,学生的学习状态有待进一步调动,合作学习的文化有待进一步建立。

对策:与班主任夏老师沟通,重塑班级文化,特别是小组合作的文化。让每个小组明确小组名,小组口号和小组长。

图2 周晨老师的数学课堂 |

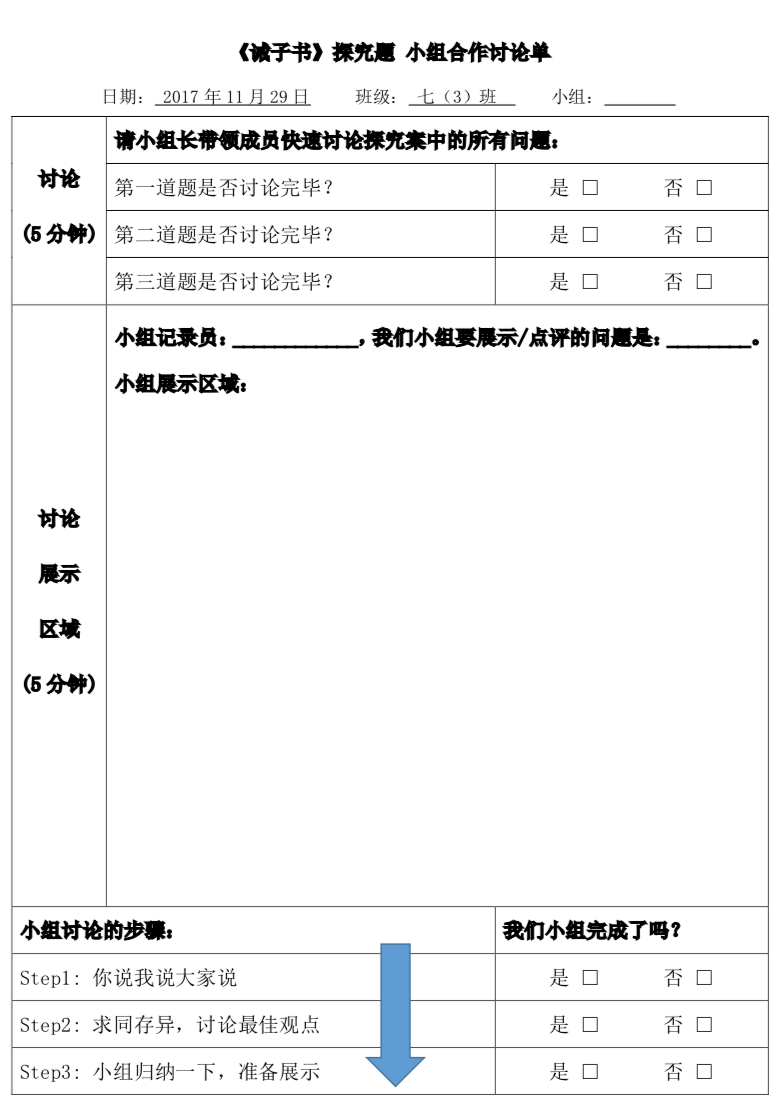

第三节课,曹教授与张梦纯同学观摩了何美萍老师的语文课堂,本节课是《诫子书》的第二课时。首先何老师通过小组朗读、重点翻译回顾与巩固上一节课的内容,之后便是依据导学案上的探究题开展讨论。

图3 语文课堂小组讨论单

由于探究案中第一道题难度较大,所以小组讨论开展得不是很顺利,多数组在讨论全部探究题时,只能关注到这一道,并需要教师的帮助。小组展示与点评环节中小组的表现效果不佳,不如其它内容的课,古文的阅读与理解需要提升。

但值得一提的是,尽管讨论效果不好,但学生们积极思考与讨论,求知欲强烈,主动请求其他同学与教师的帮助。在点评中热烈互动与质疑,以求对问题的深刻认识。

最后研究团队提出两个小问题:

1.小组讨论时间保障有5分钟,让学生能够快速讨论所有问题;

2.学生电子白板使用的熟练度需要提高,并且应当鼓励所有同学都参与到点评中来。

以上问题需要研究团队与何老师齐心协力共同解决。

图4 何美萍老师的语文课堂