时间:2023年10月17日上午第四节课、下午第一节课

地点:九(1)班、初三办公室

主题:听课及评课交流

活动方案:

1.闫涵老师开设公开课《三顾茅庐》。

2.组内教师围绕公开课开展评课交流。

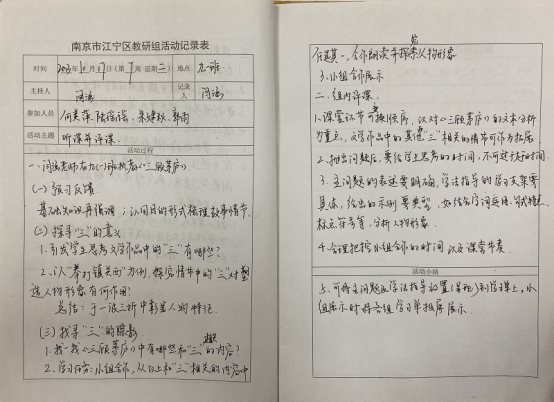

研讨记录:

(一)组内开设公开课

上午第四节课,闫涵老师在九(1)班开设公开课《三顾茅庐》。闫老师结合学生预习单的批改情况,对易错基础知识再巩固,并通过展示两位学生撰写的回目,共同梳理故事情节。之后,老师由“探寻‘三’的意义”到“找寻‘三’的踪影”,启发学生思考古典文学作品中的“三”在情节设置和人物塑造上的作用。小组合作围绕《三顾茅庐》中和“三”相关的内容,合作朗读、共品人物,由浅入深。老师在点评中点播人物描写的方法——铺垫和衬托,让学生对本文独具匠心的写作技巧有所把握。

(二)开展评课交流

下午第一节课,组内教师围绕闫涵老师的课,开展评课交流,对本课的课程设计及课堂的驾驭能力给予高度评价,同时也提出一些具体建议:

1.教学环节变换顺序,由“找寻‘三’的踪影”到“探寻‘三’的意义”,以对《三顾茅庐》的文本分析为重点,其他古典文学中和“三”相关的情节可以作为拓展部分。

2.主任务的表述要更明确,学法指导中的学习支架要更具体,给出的示例要更典型。

3.要给予学生充分的思考时间,课堂节奏不宜过快。

4.可以将研讨的主问题及学法指导呈现在学习单上,小组展示时可以利用信息设备将学习成果投至大屏幕。

过程性材料:签到簿、活动照片、活动记录

撰稿:闫 涵

校对:李中原

审核:李宏根