2017年12月7日,南京师范大学教育科学学院曹梅教授带领张梦纯、夏雪、和马悦三位研究生来到觅秀街中学,分别观摩了以下课堂活动:

教师 | 时间 | 教室 |

何美萍 | 周四上午第一节 | 初一(3)班 |

周晨 | 周四上午第二节 | 初二(1)班 |

闫涵 | 周四上午第二节 | 初一(2)班 |

强小双 | 周四上午第三节 | 初一(3)班 |

强小双老师的课由于调整,所以此次未能观摩,期待以后的课堂展示。

第一节课,张梦纯与马悦两位研究生观摩了何美萍老师的语文课堂,本节课的内容是蒲松龄《狼》的第二课时。前15分钟,何老师通过字句的翻译让学生巩固古文的基础知识。

图1 何美萍老师的语文课堂

接下来10分钟,班级同学自主建构、小组讨论与展示探究案中的问题与拓展提升。针对上次观课提到的小组讨论环节未能讨论全部题目这一问题,教师要求小组长将探究的问题分配给成员,每位成员能够负责一道题,负责的成员在讨论该题时做主要引领作用,更加高效。不过此次观摩的情况是,题目仍未全部讨论完毕,可能的原因是:时间的限制,成员不知如何快速简略交流,组长也缺少有效组织,不知如何快速浏览所有探究题。

今天出现的小插曲是教室网络原因,讨论单上展示内容未能及时上传,浪费了4分钟左右的时间。

在展示点评环节,学生越来越熟练的使用讨论单展示与点评,学生记笔记的行为也有很大的改善。学生的表现依旧出彩,尤其是最后一道问题第五组的点评同学,赢得了全班的掌声。

整堂课的优点在于:气氛活跃,学生听课状态良好,表现积极,师生、生生互动频繁流畅。尤其是展示点评环节,亮点突出。教师也通过课堂评价强化了对小组合作的反馈。

图2 何美萍老师的语文课堂讨论

第二节课,曹老师与夏雪同学观摩了周晨老师的数学课堂,课堂主要分成情境引入、探索发现、小组讨论等环节。

本堂课周晨老师通过问题引导式由深入浅引导学生,首先对于问题:如何通过判断函数图像上升或者下降?学生回答:y的取值随着x变化增加还是减少。随后,周晨老师通过对几组函数图像的比较,通过数形结合,让学生对一次函数图像的具象感知到深入理解。同时,在小组讨论过程中,周晨老师通过对学生观察,能够及时发现学生在小组讨论过程中存在的问题,并进行及时补位。

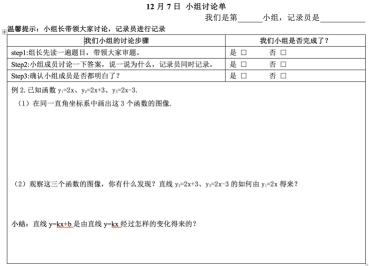

本次小组讨论选择的是探究案中的例2,为了对小组讨论过程进行引导,进一步强化小组成员在讨论过程中应该做什么,研究团队设计了如下讨论单:

图3 数学小组讨论单

研究团队在观摩中,部分小组已经对小组讨论有新的认识,小组长能够对全组成员的掌握情况进行了解,并针对有疑问的内容再次审题与讲解,使小组成员共同进步。

在课后,曹教授与初二(1)班的班主任夏传京老师就班级小组文化的建设进行了交流,以期学生有更好的合作表现。同时,研究团队在中午时间选择该班每个小组的一位成员,开展了小组讨论的培训活动。

图4 曹老师和夏传京老师在交流

同样是第二节课,张梦纯与马悦同学观摩了闫涵老师的语文课堂,因为课时进度的不同,闫老师此节课的内容是《诗之韵》,即课外阅读的四首诗。

图5 闫涵老师的语文课堂

闫老师在课堂上注重学生基础知识的把握,前10分钟,通过阅读和背诵来了解学生的记忆情况。而后通过学习目标的解读以及“解诗题,析诗意,品诗语,悟诗情”这一理解过程的提出去引导学生掌握本节课的内容。此后的30分钟,闫老师在上述过程的基础上,深入具体地分析每一首诗。其中,在赏析《秋词》时的情感时,教师组织小组进行了交流与分享。

整堂课的优点是:课堂知识扎实,教师循循善诱,对学生表现及时进行评价与反馈,部分学生表现出色。

仍需提升的在于,课堂多以教师为主导,可以考虑给予学生更多的时间小组讨论和自主表现,打造具有特色的合作学习课堂。

| 图6 闫涵老师的语文课堂讨论 |